SAUVAGINE

Les canards ne volent pas, good !

C’est un des meilleurs signes que notre cœur va rebattre, que nos douces vont devenir des veuves du matin et que notre esprit va être centré que sur une, et une seule et unique chose : la chasse à la sauvagine !

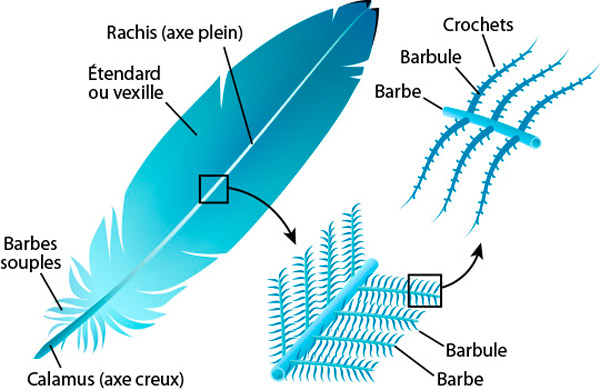

Oui mais pourquoi ne voit-on presque plus de canards voler à la mi-juillet? Ils sont en période de mue, même leurs rémiges, essentielles au vol, sont remplacées. Que sont-elles? Les rémiges sont les grandes plumes ou pennes des ailes des oiseaux. Elles sont dirigées vers l’extérieur et sont disposées en plusieurs couches qui forme une surface, presque 100% étanche à l’air qui favorisent la portance. Au total, trois niveaux de couverture masquent les espaces entre les calamus des rémiges et la partie charnue de l’aile. Une image vaut mille mots, voyez à la figure 1 la complexité et, en même temps, l’ingéniosité qui se cache sous le plumage d’un oiseau!

Fichiers publics à utilisation non restreinte

Figure 1 – Anatomie d’une plume d’oiseau montrant la complexité des structures qui la forment.

Pourquoi les couleurs des plumes des oiseaux sont si fortes sans qu’elles soient luisantes ?

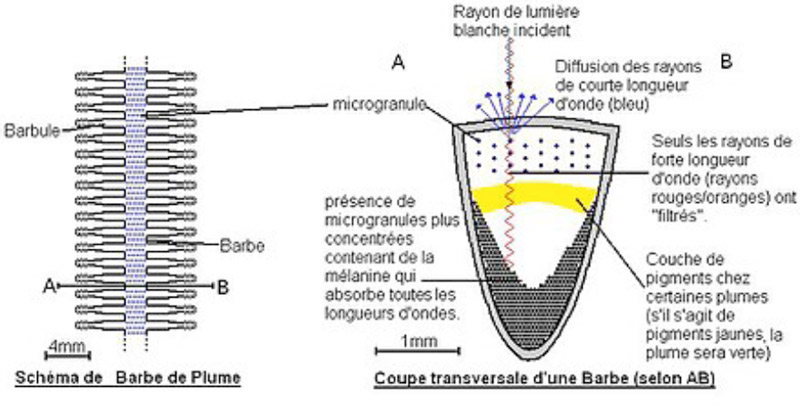

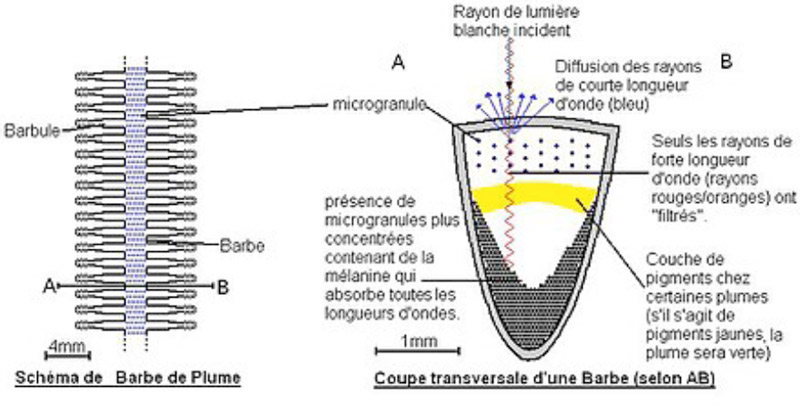

Regardez bien la figure 2, qui montre l’enchevêtrement des barbules entre les barbes, qui forment ensemble une cloison étanche à l’air. En fait, les barbes et les barbules, par leur composition et disposition, sont des capteurs de lumière super efficaces! En effet, leur composition chimique leur donne la capacité de refléter certaines longueurs d’onde à leur surface, tout en pouvant en absorber d’autres dans leurs sous-couches. Ainsi les oies blanches arborent ce coloris en raison de l’absence totale de pigment, et la réflexion total du spectre lumineux. Chez les oiseaux colorés, c’est le contraire. Si on aplatissait une barbule, qui est formée de plaques disposées une à côté des autres avec un certain angle qui laisse ressortir la couleur mais pas le reflet, la plume serait probablement aussi luisante qu’une peinture de voiture. Cette propriété explique la force des couleurs des plumes d’oiseaux, sans nécessairement qu’elles soient luisantes, mais plutôt mât chez la plupart des espèces. Cependant, certaines parties de leur corps sont luisantes et changent même de couleur selon l’angle de l’axe de vision de l’observateur, par exemple, le cou du mâle colvert et les miroirs (plumes colorées au-dessus de l’aile formant un petit carré coloré) de la plupart des canards barboteurs. Mais quel est ce phénomène? On le nomme l’iridescence.

Figure 2 – Schéma d’une barbe et de ses différentes parties qui explique les principes d’absorption des différentes couleurs (ou longueur d’onde).

Fichiers publics à utilisation non restreinte

Figure 2 – Schéma d’une barbe et de ses différentes parties qui explique les principes d’absorption des différentes couleurs (ou longueur d’onde).

L’iridescence; un phénomène naturel spectaculaire, mais très simple!

Quel est le principe de l’iridescence? Certaines espèces sont connues pour avoir des plumes iridescentes, canard, dinde sauvage, paon, étourneaux, les mainates et bien d’autres espèces. Les irisations sont produites par les barbules renfermant des réseaux de microlamelles. Une barbule à microlamelles reposant sur une barbule riche en mélanine noire, cette dernière absorbe les radiations parasites. Les microlamelles ont l’avantage sur les microgranules de mélanine de pouvoir produire toutes les couleurs du spectre solaire, alors que les microgranules ne peuvent produire que du bleu. Comme les deux structures reflètent la lumière différemment et qu’elles sont agencées avec des angles différents, la couleur perçue varie en fonction de l’angle de vision. Principe simple, mais tellement beau! Le canard huppé ou branchu (photo 1), est probablement le champion toutes catégories de nos canards dans ce domaine de beauté iridescente !

MARK RAYCROFT

Photo 1 – Un beau mâle huppé dans toute sa splendeur!

MICHEL LA HAYE

Photo 2 – Quelques mâles malards récoltés à la toute fin de la saison montrant le phénomène d’iridescence.

Truc du guide

La présaison de la bernache résidente, puis l’ouverture du canard, et, sans pause, tout de suite après, ou souvent en même temps, les migratrices qui arrivent par millier, quel bonheur. Ce printemps au salon de Saint-Hyacinthe, un ami de longue date qui me suit depuis toujours, me pose cette question: «C’est super les premières vagues de bernaches migratrices qui arrivent entre la fin de la présaison et l’ouverture du canard, mais comment faire un doublé la fin de semaine de l’ouverture si tu chasses loin des grands plans d’eau où elles peuvent être présentes?» J’ai le même problème, puisque je chasse dans des petits cours d’eau à l’ouverture, sous la canopée encore forte des arbres environnants, aucune bernache ne va tenter de s’y poser, alors comment tenter une chasse mixte canards/bernaches? Simple, il faut faire la passe du canard le matin, puis celle du soir au champ pour la bernache! Oui mais une autre difficulté se dresse, la plupart des champs de maïs d’ensilage récoltés tôt en septembre, principal attrait des bernaches résidentes, ont été chassés à une ou à plusieurs reprises!

Mais il ne s’agit, pas des mêmes outardes, les grands voiliers bien haut que l’on voit arriver la semaine avant l’ouverture à la fin de septembre, sont composés soit de bernaches résidentes déplacées par la pression de la présaison, ou, le plus souvent, des premières migratrices arrivant du moyen et du grand nord. Ces bernaches ont un besoin essentiel à combler avant de refaire le plein d’énergie qu’elles trouveront dans les restes de récoltes de maïs et de céréales qu’elles dénicheront plus tard en saison, non, ces bernaches ont besoin de protéines pour réparer les innombrables fissures musculaires causées par cette longue migration. Elles les trouveront, entre autres, dans la pointe des herbacés, luzerne, foin etc. en croissance dans les champs, car les cellules terminales de cette partie des herbes en croissance contiennent beaucoup d’Arn et d’Adn dû à la division des cellules. Il ne faut pas oublier que les champs de foin et de luzerne, les champs de blé/seigle/orge d’hiver récoltés en août (photo 3), contiennent de bonnes quantités de repousses de ces herbes, et parfois, des restes de céréales.

MICHEL LA HAYE

Photo 3 – Très bon exemple d’un champ de chaume (céréales récoltées récemment) très prometteur pour chasser les premiers voiliers de bernaches migratrices.

La méthode de chasse? La semaine juste avant l’ouverture aller prospecter en visant deux choses, soit de trouver un ou deux champs autour desquels des voiliers de bernaches ont perdu de l’altitude et sont venues faire quelques cercles en s’y posant ou non. En effet, si le champ a suscité l’intérêt de ces voiliers, il le fera tout autant avec les prochains qui arriveront du nord. Une bonne installation, une cache bien camouflée dans la verdure flamboyante du début de l’automne et quelques appels bien placés auront tôt fait de faire entrer quelques voiliers à portée de tir. Pas besoin de sortir toute l’armada, non, trois ou quatre douzaines d’appelants réalistes feront l’affaire. Comme il fait souvent chaud en ces fins d’après-midi de fin septembre, vous aurez pris soin de disposer vos appelants en groupes lâches avec au moins 2-3 m entre chaque individu (photo 4), sauf s’il vente à écorner les bœufs, comme souvent du sud-ouest à cette époque de l’années, vous resserrerez votre plan en conséquence

MICHEL LA HAYE

Photo 4 – Appelants de bernache disposés par temps chaud, remarquez la grande distance entre les groupes et les individus dans chacun d’eux.

L’autre chose que vous devez tenter de découvrir, est la position du principal corridor de vol des voiliers arrivant de loin dans votre région. Il peut y en avoir plus d’un, mais bon an mal an, il y en aura toujours un qui se démarquera des autres. L’après-midi ou même en fin d’avant-midi si vous vous installez plus tôt (j’ai remarqué au fil des ans que le pic de migration commence vers 9 h 30-10 h), haut perchés dans le ciel, criant à tue-tête, ces voiliers plongeront littéralement sur une installation costaude d’au moins 60 appelants. Vous n’aurez probablement pas besoin de vous égosiller à les appeler, ils entreront dans le plan comme par enchantement. Bon début de saison mixte (photos 5 et 6) !

MICHEL LA HAYE

MICHEL LA HAYE

Photo 5 et 6 – Un beau tableau réussi aux canards le matin tôt, puis en après-midi avec de belles bernaches migratrices qui sont bien entrées au plan sans faire de chichi. Après le matin de l’ouverture du canard, quelle joie de pouvoir faire deux belles sorties de chasse la même journée!

Biologie et aménagement

Je suis tombé sur cette magnifique brochure de canard illimité sur l’aménagement d’un étang à canards. Tiré de celle-ci, le paragraphe suivant résume entièrement la philosophie derrière la stratégie d’aménagement proposée: « Avec cette publication, Canards Illimités vous invite à aménager un lieu convoité pour la faune tout en offrant un habitat de qualité aux utilisateurs. Au fil des ans, vous pourrez ainsi bénéficier de nombreuses heures d’observation, améliorer votre environnement et participer à la mission de conservation de CI qui vise à: «Conserver les milieux humides et les habitats qui s’y rattachent au bénéfice de la sauvagine et promouvoir un environnement sain pour la faune et les humains».

Je vous invite à la consulter ici : https://www.canards.ca/assets/2013/01/Etang.pdf

Si vous avez des questions sur cette approche aménagiste, il me fera plaisir d’y répondre dans ma prochaine chronique! Bonne fin d’été !